パッシブハウス・ジャパンでは月に一度ニュースレターを発行しております。理事のコラムを先に読むことができる他、セミナー開催等のお知らせは主にニュースレターで発信しております。購読ご希望の方は、ページ下部のフォームよりご登録ください。

竹内 昌義

パッシブハウス・ジャパン理事

『みかんぐみ』共同代表

スイス、オーストリアを巡る旅でのお話

6月の第1週、エネルギーまちづくり社主催で、ヨーロッパ(オーストリアとスイス)のツアーを行った。エネルギーまちづくり社では高性能なエコハウスを作ることだけではなく、行政における脱炭素政策や公共建築の高性能化するための仕組みづくりを学ぶことが重要になる。建築それ自体について言えば、今回訪れた各地で、「建築は(そりゃ当然)パッシブレベルで」と言われる。

それは目指すべき目標ではなく、当然されるべき前提条件になっている。日本も早くそうなりたいものだなと思いつつ、その向こうに見え隠れするこれから先に起こることを考えながらレポートしてみようと思う。

クラスター式アパートメントの可能性

チューリッヒの郊外の建設共同組合が設計している集合住宅に訪れた。建設協同組合というのは、スイスの新築の12%程度を占める建設の手法。設立当初は低所得者向けの住宅の供給を行っていたが、現在は環境的な配慮も含めた様々な実験住宅を手掛けている。

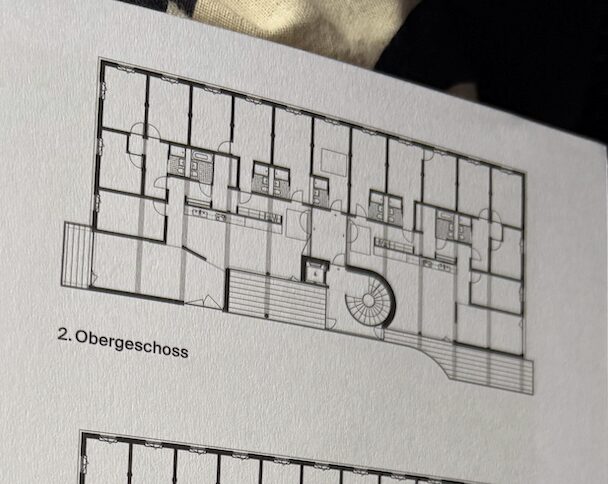

雨水を貯めるための住宅群であるとか、木造のユニット工法で建てられたアパートであるとか様々な建物があった。その中でもっとも興味深かったのが、クラスター型住居である。スイスも日本と同様、世帯の人口が減っている。その少ない人数に対しての住宅はどうあるべきか。それぞれのプライバシーは尊重しつつ、共同で住むことのリアリティを追求している。簡単にいうと、「個室+水回り」あるいは「2室+水回り」は確保されていて、共同のリビングとキッチンがある形式だ。個人主義であることを前提にパブリックゾーンが設定されている。今回見学したユニットはこれから入居が始まるそうだが、隣家はDVから救われた子供たちを面倒をみるNPOの大家族が住んでいた。別にパブリックでなくても、老人が集まってグループを作り、ユニットを借り上げても良いし、単純に老人ホームが入ってもいい。なんかこれからの日本にとって必要なビルディングタイプだよなと思って見学した。

螺旋階の右側の居室は

7つの部屋と4つの水回り。

大きなキッチンのある

リビングルーム+ゲストルーム。

こんな感じに敷地にいろんなタイプの家がある。

だが、日本でこれを作るとすると主体はどうなるのだろうか。NPOだったり行政だったりするかもしれない。民間企業のR+Dでやることなどは難しいかもしれない。本来なら、URが古い団地を断熱リノベして、こういうのを作ると理想的なんだけどな。

メラウの集合住宅

図解エコハウスにも登場するモルシャーさん(自邸が載っています。)の経営するモルシャー不動産による集合住宅のプロジェクト。カウフマンさんと協働しているだけあって端正なプロポーションの綺麗な集合住宅である。わずか1500人の村ながら、その1階と地下に入っている巨大な自転車屋さんがすごかった。ちらっと金額を見ると80万円オーバー。おそらくベーシックモデルだから、そのくらいだが、地下でチューンナップされている自転車はもっともっと高いに違いない。もちろん電動アシスト付きで、レンタルと販売とをここで行っている。ツアーの後半戦にあちこちでこの手の自転車をよく見かけるのだが、こんなに高いとは思わなかった。でも、モビリティは確実に変化している様子。

モルシャーさんには国旗付きの熱烈歓迎

脱炭素と給食

◆ E5制度と気候エネルギーモデル地域(KEM)

オーストリアには、自治体の省エネ・再エネ政策を評価する「E5制度」があり、最高評価は「E5」。視察先であるヒティスアウ(Hittesau)村やランゲンエッグ村は、最も高いレベルでこの評価を得ており、「エネルギー都市(ゴールド)」です。

ヒティサウの村には、カウフマンさんの初期のタウンホールや消防署の2階が女性博物館がある木造の消防署がある。初めてオーストリアに行った当時は(2007年か2008年頃)、それだけだったのだが、その手前に3棟の構成で学校が新設されていた。

学校を作るときに話し合われたのが、給食のあり方である。地域の食べ物を地域の子どもに食べさせたい。そこで学校給食の設備を導入してはどうかと話がはじまった。それはコストがかかることである。一方、脱炭素社会では、過度な動物性タンパク質は必要ない。肉や魚のメニューを減らすこと(肉は週1回、魚は2週間に1回らしい)で、給食の収支が改善し、美味しい食事の提案ができるようになったとのことだ。そして、より近い地域の食材を使い、地域の農業を知ってもらう。雇用も生まれる。今ままでのメニューを見直しながら、脱炭素社会の実現に近づけていく。学校を見学しながら、話を聞いて、食事をして、すごく合点がいくできごとであった。

この村への訪問は2回目。

村長は「特に、この10 年であらゆるものが加速している」とお話されていた。日本と同様、地方から都市に人は移動しがちである。だからこそ、学校や村での体験、例えば音楽の活動や学校での暮らしの質が大事で、そこが充実することで人が地域に留まるという。建築やその仕組みの魅力を高めることはとても大事なのだ。日本でも応用できるのではないだろうか。

カウフマンさんの息子さんの家

さて、今回のカウフマンさんの息子さんの家は至ってシンプル。お金がなかったので、息子さんと義理のお父さんがほとんどDIYしたそう。でも、あまりそういうふうには見えない。リビングの真ん中には大きなペチカが置かれて、それがリビングとダイニングを緩やかに分割していた。1階は寝室群だが、それもシンプル。小屋裏には換気扇が入っているとのことだった。ローコストとのことだったが、谷を見下ろすテラスがあり、そこでご飯食べると本当に気持ちよさそうである。つい私たちは、家の中に集中しがちだが、豊かな暮らしのためにはテラスが必要に思えた。

下から見上げるカウフマンさんの家、リビングの真ん中にペチカ

テラスからの眺め

木造の技術は輸出産業へ

スイスのスルセー村にある、BIMと木造ZEB、サーキュラー建築を融合させた先進的な集合住宅兼オフィス「木の家(Haus des Holzes)」を視察。これはピルミン・ユング氏が率いる、スイス有数の木造エンジニアリング会社の自社ビルでもある。

この会社は、スイスの優秀な技術を世界に輸出したいと考えている。そこで、完全に木材産業を輸出しようとさらに効率化を増すために、完全にBIM化しペーパーレスにすることを目指していた。すべての部材はデータベース化され、将来の分離解体・再利用が可能。設備などに関しても、部屋にQRコードが掲示されていて、それをスキャンすると全てのシステムのことが履歴とともにわかるそう。ものを極めていくとそういうことになるのだろう。

今回、いくつかのオフィスに伺って色々見学させてもらったが、図面は線が少ないし、枚数も多くない。オフィスの中では、昇降式のテーブルがあって、スタッフは仕事をしているが、ほとんど紙はない。もちろん、契約書はまとめてどこかにあるらしいのが、設計事務所も建設会社もカタログすらない印象を受けた。輸出産業を目指す木造建築はシステマテックに組み合わされて、シンプルだが、何かかが物足りない気がする。

彼のもう一つの自慢は、ここ30年木造をやってきたことで、燃え代設計についてのエキスパートであるとのこと。燃え代さえとっておけば、高さ30mのビルでも建てられるとのこと。地震と火事が同時にある日本でも、このようなことが考えられると良いのだけれどと思う。

全て木でできた螺旋階段のキット

すべての部材はデータベース化され、将来の分離解体・再利用が可能。

エンボディッド・カーボンの行方

スイス北西部の都市バーゼルは、国際空港を備えた交通の要衝であり、ノバルティス社、ロシュ社、日本の武田薬品工業などが集積する世界有数のバイオテクノロジー都市。そのバーゼル近郊に、2024年末完成予定の持続可能性を極限まで追求したヘルツォーク・ド・ムロン設計の木造5階建てオフィスビル「Hortus(ホルトゥス)」が建設されています。

現在、ヨーロッパは、建物の使用時だけではなく、建設時と解体するまで、建物の全過程でのCO2の削減を目指している。このことをエンボディットカーボンという。ソフトがあって、材料を何にするとどのくらい。という風に計算していく。建設時と解体時のCO2発生も計算すると、製造時に大量のCO2を出すコンクリートと鉄骨は圧倒的に不利になる。

結果として、地下駐車場も作らなくなり(各建物につける核シェルターは例外)、基礎も減らし、建物は全て木造になる。ここで環境負荷を増やさないのが、現地の砂、土、砂利を使うものなのだが、この建物は、版築をパネル状に作って、それを並べることで遮音、調湿などの性能が向上することを目指している。

デザインがとても良い。

建物の(外側の)外観の黒いパネルは全て太陽光パネル。窓に関しては、センサーでコントロールされ、自動にブラインドが昇降する。最上階が木造だとわかる梁が出ている。内部では、木材の柱は太いのだが、角丸になっているので、少し柔かい印象になる。壁にも左官を使っていて、真壁のようだ。おもしろいのが中庭の姿。植物が多く茂っているのを取り囲んでいるテラスは縁側のようだ。どうやら、ヘルツォークも「Engawa」についても言及していたらしい。

なんかこれを見ていると、古い日本の木造建築に思えてしまった。

さて、スイス、オーストリアは、国をあげて、技術を磨き脱炭素社会に邁進していくといった状況にある。給食のあり方も建築のあり方も交通のあり方も、ある程度、同じ方向を向いている。

一方、参院選の終わった日本はどうであろうか。今回の参院選には極右ともいうべき政党が出てきて、大躍進をしている。代表の受け答えは稚拙で取るに足らないようにも思えるが、日本の現状の政治に対する不満やその受け口としての勢力拡大はやはり注視しておかなければならないものであろう。特に問題なのが、外国人排斥から始まり、再生可能エネルギー政策の停止を訴える動きである。多くは野立ての太陽光パネルに向けられた批判である(野立てのPVに関して、私も決して良いとは思わない。)が、建物自体の省エネや脱炭素に向かうこの社会の動きが鈍化しないか、とても心配である。ともあれ、批判はいささか的外れだったり、知識足らずだったりする。

そういう中で私たちができるのは、実際のものとしての建築を通して、快適さと省エネルギーをロジカルに構築していくしかないのかなと思う。