パッシブハウス・ジャパンでは月に一度ニュースレターを発行しております。理事のコラムを先に読むことができる他、セミナー開催等のお知らせは主にニュースレターで発信しております。購読ご希望の方は、ページ下部のフォームよりご登録ください。

三原 正義

パッシブハウス・ジャパン理事(2024年4月 理事に就任)

エコモ株式会社 代表取締役

札幌にて独立後、群馬へ移転し住宅設備会社を経営。鎌倉パッシブハウス以降たくさんのパッシブハウス案件の換気設計・施工を多く行う換気のスペシャリスト。

ISH2025 in Frankfurt に行ってきました。ISHレポートその1

みなさん、こんにちは!『(株)あたらしいこと』空調ディレクターの三原です。

2025年3月 2年に一度ドイツ・フランクフルトで開催される世界最大規模の設備展示会、ISH展に行ってきました。この展示会を見ることにより今後の世界の設備的方向性が見えてきます。

今回の私の目的は最新の換気装置など省エネ機器から読み取る欧州メーカーの今後の市場に対する方向性を見てくることです。

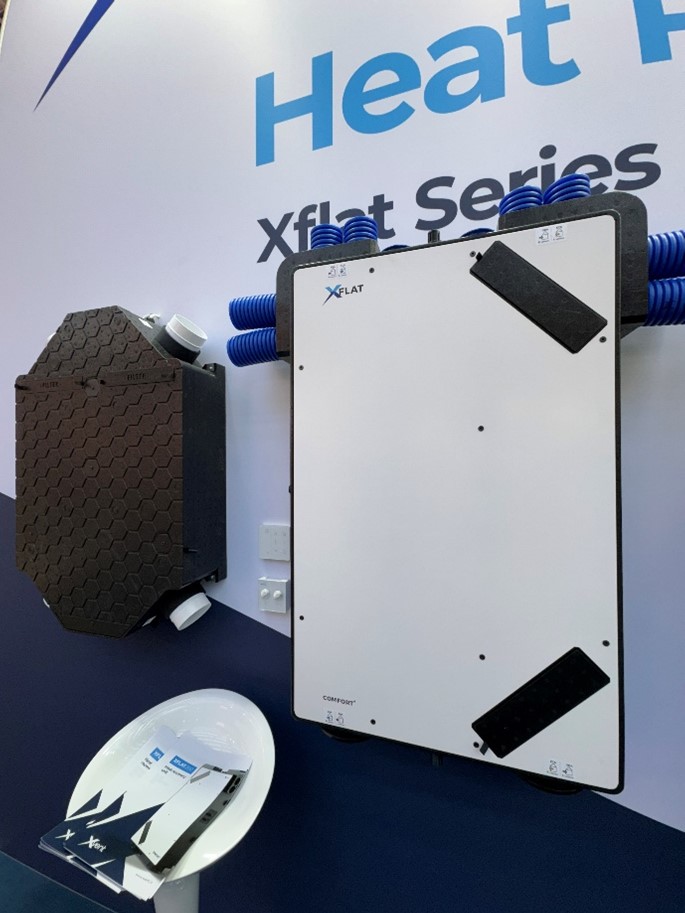

初日から換気装置のブースをじっくり視察し、まず感じたのは非常にコンパクトな機器が多く展示されていたことです。特に壁かけ、天吊り兼用の薄型換気装置は欧州に比べ、換気装置の設置に苦慮する日本の住宅においても十分対応可能なサイズでした。性能に関してもEUエネルギーラベルAもしくはA+の評価で文句なしの性能となっていました。

接続されるダクト類に関しても50~75φサイズの小口径ダクトが数多くのメーカーから展示されており。換気設備全体的にダウンサイジング化の波が来ているようです。

薄型コンパクトな換気装置。しかも安い

オーバルダクトもバッチリ!グリルに対し風量を確保するためにWで小口径を接続。

ジャバラ状のダクト内部は抵抗を減らすためにフラットに加工されています。

では、なぜこのような方向性なのか?

まず1点目は、欧州においても今後の新築住宅市場が厳しい環境にあることを物語っているのではないでしょうか?

現地の話しによると、建築費の増大により今の若い世代は新築住宅を建てるのが難しいのではないか?とのこと。そのような状況下で住宅、住居における省エネ化を進めるには当然リノベーションが中心となります。既存の住宅に省エネ設備を導入する際、設置スペースなどに多くの問題が生じます。また滞在したフランクフルト中心部では古めの集合住宅が多く、それら集合住宅をリノベする場合など設置スペースに問題が生じるのは容易に想像できます。そのため問題に対応するためにダウンサイジングは当たり前の流れのように感じました。また昨今の住宅は様々設備が採用され、限られた空間で複数の設備配管等が入り乱れる状況下でダクトの小口径化は今後の主流となると思われます。

残念ながら、日本製の換気装置の小口径タイプにおいては熱交換率や制御など全体的な性能が欧州製の物に追いついておらず、交換率の良い機器100~150φ口径のタイプに限られるのが実情です。

残念ながら住宅向け全館空調モデルは発見できませんでしたが、これは欧州の気候を考えれば当たり前なのかもしれません。

換気装置の次に私が興味を惹かれたのは貯湯タンクです

日本での貯湯タンクいえば、エコキュートや電気温水器、太陽熱温水器等が代表的であるが、今回の展示会でストレージ単体での展示が多く見られました。

まず、今までと違うなと感じたのはサイズのバリエーションが増えたこと。小さいもので40Lクラス程の物から1000Lオーバーのものまで細かくサイズ分けされており、そのほとんどが、複数の熱交換器を内蔵しており、お湯を作るための熱源を複数接続したり、給湯以外に暖房等に利用したりが可能となっていました。

複数の熱源が使用できるメリットは給湯エネルギーを一つの熱源に限定しないことを意味しており、たとえばメインは太陽熱で、バックアップとしてガスボイラーや温水回路内臓のペレットや薪ストーブなどを利用することが可能ということ。

まずは自然エネルギーを利用した熱源を確保することにより、省エネ化を図る。昨今のエネルギーの供給状態を考えると国際的な政治状況や紛争が、対岸の火事ではなく生活に直結していることがわかります。

そのようなことに左右されない自然エネルギー利用はとても理に適っているのです。

独裁者がおかしなことをしても、太陽の熱を止めることはできませんから(笑)

次に二次利用ですが給湯の他に、温水暖房やで換気のデフロスターとしての利用があります。エネルギーが安価な時代には温水暖房が広く普及しましたが、ほとんどの場合は断熱気密不足の屋内を暴力的なパワーのボイラーでガンガン温める方式でした。現在のような状況になると、時代にそぐわないことがわかります。実際現地で宿泊した施設では、セントラルヒーティングが設置されていましたが作動しておらず、個々の部屋に電気ヒーターが置いてある状態でした。おそらく全館暖房するより、1対1エネルギーの生の電気ヒーター(1W使用に対して1Wの暖房エネルギーの意味)で必要な時のみ暖房する方が経費的に安いのでしょう。

宿泊施設なら、昼間はほぼ外出していますし、就寝時は時期的にベッドに入れば暖房を必要としませんから。実質の稼働時間は2~3時間ほどでしたから。(さすがに24時間暖房なら電気ヒーターあり得ないでしょう。)自然エネルギーを多く利用すれば、既存の温水暖房設備を無駄にせず利用することが可能となります。

また、寒冷地において熱交換換気システムを利用する場合、デフロスト運転の問題があります。予熱ヒーターを電気式から温水式のものに変更すると、省エネ化を図りながらデフロスト運転よる換気不足を解消することが可能になります。

ストレージ入出口が増えると、それらの入り切りを制御するコントローラーが必要になります。

展示会ではそれらに対応する制御器が多数展示されており、スマホでコントロールできるものもたくさんありました。

ではこれら組み合わせにより、どのようなことが可能なのか?

先ず、給湯などに使われるエネルギーを自由に選択できる。バックアップ用のエネルギーも自由に選択できる。2次利用も自由に選択できる。ということになります。

例えば、太陽熱温水器が夜間または冬季間十分なお湯を作ることができない場合ペレットボイラーや薪ストーブボイラーからエネルギーを供給できる。その場合に制御器にてストレージ内での熱交換の優先順位をつけることが出来る。また小さいサイズのタンクは換気装置のダウンサイジング化同様、設置スペースを問わず、自然エネルギーが利用可能となる。

首都圏や狭小地の多い京都などでも設備導入の可能性が広がります。

ここでは対費用効果を無視して話していますが、このような設備の場合は設置条件により、有効な組み合わせが変わるからです。ご理解くださいね。ここで「エコエコ論争(エコロジーか?エコノミーか?)」をする気はありませんのでご容赦ください。

日本のメーカーのようにシステムの全てを自社で賄う方式だとエネルギーの種類や、設置方法、組み合わせ等に自由度が無いんですよね。

商品を販売するうえで、一番市場性があるところの商品のみとなりますから。

EU圏の羨ましいところは様々な汎用商品が圏内で販売されており、EU圏内においてそれらの調達が容易であること。それらを利用したシステムの構築が容易であることです。

今後は、日本でもそのようなことが当たり前になると良いですね。そのためには汎用品を組み合わせてシステムを構築できる技術者の育成が必須となりますが・・・

以上ざっくりですがISHレポートは終了となります。

さらに詳しいことは、5月29日の理事セミナーにてご報告いたしますので参加お待ちしております。

5/29 理事セミナーはこちら